そもそもDJって何?

DJとは、Disk Jockeyの略。Diskはそのままディスク、Jockeyは操縦者を意味する。録音された音源(Disk)を操作する(Jockey)のでDJ。

機材を用いて音楽を流し、繋ぎ、その場を盛り上げる役割を持つ。

クラブDJやフェスDJやラジオDJ、バトルDJ、バックDJ、結婚式などでのBGM係など趣旨や役割は多岐にわたるが、

筆者は全てのDJを網羅している訳ではないので、本稿では専らクラブDJとオンラインイベントでのDJについて言及していきたいと思う。

クラブDJとオンラインイベントのDJ

筆者にとってのクラブDJとは、曲を流し、繋ぎ、時にアレンジを加え、とにかく音楽とクリエイティブな手法を用いてその場を盛り上げていく存在だ。また、クラブは観客とDJの双方向のコミュニケーションの場であるとも考える。

たとえば、客が棒立ち状態になってしまっていたら流す曲の方向性を変え、その結果盛り上がってきたら暫く同じ系統の曲で攻めてみる.....

そうやって客と"コミュニケーション"をきちんと取ることにより、フロアを温めたり、時に爆発を起こすような存在が理想だろう。

決して一本wavやセトリDJを否定する訳ではないが、客の反応を見てアドリブで選曲を変えられるようなDJは純粋にやり甲斐があるし何よりカッコいいよね、という話。

とにかく現場ではタイムテーブルによっての役割が異なるので、自分の役割を全うしよう。

また、オンラインイベントでのDJは事前に録音した音源を主催者に渡し、主催者が全ての音源を聴いた上でタイムテーブルを組むケースが殆どだ。

主にYouTubeライブやTwitchで開催される。 それぞれのDJがオンライン出演するとなるととにかく管理が面倒なので、そういったイベントは少ないように思える。

オンラインのパーティーは現場で味わえるような臨場感が薄いが、代わりにコメント欄でコミュニケーションを取れたり、ダイレクトにDJの感想を貰えたり、

コメント欄ならではの一体感が味わえるのが醍醐味だ。

DJはMIX制作に於いて、とにかくセットリストをガチガチに組んで、即興ではなく"音源"としてのクオリティを追求していけば良い。

あとは主催者が良い感じにタイムテーブルを組んでくれる筈だ!

DJはどうやって生まれた?

そもそもDJの語源はラジオDJにあるらしい。1935年にMartin Blockがラジオアナウンサー務めた「Make Believe Ballroom」という番組が開始。

この番組は人気音楽を流すラジオ番組の先駆け的な存在であり、多くのリスナーから支持され人気を博した。

そしてラジオプレゼンターのWalter WinchellがMartin Blockのことを「Disk Jockey」と呼んだことがきっかけで、

そこから「DJ」という呼称が広まった。

第二次世界大戦の最中、フランスにディスコティークという名前の店が出現。

元々、音楽を楽しむためには演奏家たちの生演奏が必須であった。

しかし、第二次世界大戦中のフランスでは生演奏が禁止されていたため、代わりにレコードをかけて客を楽しませた。

それがディスコティーク(後のディスコ)の起源である。

※ディスコティークはディスコの語源であり、マルセイユの方言でレコード置き場を意味する言葉であった。 第二次大戦後にパリに「ラ・ディスコテーク」と呼ばれるクラブが出現したことにより定着した。

フランスにオープンしたクラブを皮切りに様々なクラブが増え、その人気はアメリカにまで及ぶ。

そのクラブで欠かせないのがDJという存在だ。

最初はターンテーブル1台で1曲ずつかけて止める、の繰り返しであったが、「ノンストップで踊り続けたい」という客のニーズに答える形で、 やがてターンテーブル2台に改造したミキサーを繋いで、曲を繋いでいくという技術が出現した。

今でこそオールインワンのDJ機材で溢れ返っているが、 元々DJとはこの「タンテ2台+ミキサー」という、シンプルかつユニークなDIYの精神で考案されたスタイルだったのだ。

DJで言う「ピッチ」について

さて、以上の項目でDJについてざっくりとした説明をさせていただいたが、皆さんはDJを続けていく中で、BPMのことを「ピッチ」と呼んでいる人を見かけたことはないだろうか。

このピッチとは元々、音程を指す言葉であった。

ドの音はレの音よりもピッチが全音低い、ミの音はファの音よりもピッチが半音低い、というアレである。

それが何故DJではBPMを指すのかと言うと、それはレコードプレイヤーのシステムに原因がある。

元々DJはレコードでするものであったが、いかんせんアナログであるため、デジタルのデータのように常に定まった挙動をしてくれるとは限らない。

色々な物理的な影響を受けて「回転する速度=曲の再生速度」が一定になってくれないのだ。

その影響のせいで原曲よりも速度が上がると音程も上がり、遅くなれば音程も下がってしまう。

本来の音程で聴くには再生速度の調整を行う必要があり、それを補正するためにターンテーブルには「ピッチコントローラー」が搭載されていた。

そして、客の「ずっと踊り続けていたい」という要望に応えるため、曲を繋いでいくためには2つの曲のBPMを揃える必要がある。

そこでDJが目をつけたのがピッチ(音程)を調整するためにBPMを調整できるという、ピッチコントローラーの機能である。

BPMを変える為にピッチを変えるという、正に斬新な発想。

それ以降、ピッチコントローラーは専らBPMを合わせるために使われ、曲同士のBPMを合わせることを「ピッチを合わせる」という言い方をしていた。

因みに、アナログの場合BPMが上がると何故音程まで高くなるのかと言うと、それは1秒あたりの振動数が増えて周波数が高くなるからだ。

つまり音の周波数は1秒に振動する回数なので、例えば曲を1.3倍速にしたら1秒に1.3倍振動するため、その分周波数も高くなって音程も上がる、という寸法。

そしてこの早回し(BPMと音程が自動的に上がる)では音量も上がり、遅回し(BPMと音程が下がる)だと音量が下がる。

なので極端に早回しする際はレベルメーターに十分気を付けながら繋いでいくが吉。

尚、この「早回し」「遅回し」というのはレコードを「回す」のが語源だ。

今でこそ技術の進歩により、カラオケでもテンポを保ったままキーを変更できるし、DAWでもタイムストレッチという機能が搭載されているが、

昔はデフォルトでBPMのズレとピッチのズレは比例していたのである。(この比例に関しては早回し・遅回しの早見表を参照)

DJの多様なスタイル

最初の項目で専らクラブDJとオンラインイベントでのDJについて言及したい、と記したが、正直な話、この「曲と曲を繋げていき観客を楽しませるタイプのDJ」の中にも多種多様なスタイルが存在する。

パッと思い付くだけでも、

(1)

・セットリスト通りに淡々と曲を繋いでいくDJ

・観客の反応を見ながら選曲をアドリブで変えていくDJ

(2)

・アレンジを加えず、オーソドックスに原曲をそのまま聴かせるDJ

・FXやループ機能などを使ってゴリゴリにアレンジしていくDJ

(3)

・MTをONにし、曲のキーを一定に保ちながら繋いでいくDJ

・MTをOFFにし、ナイトコア状態にして盛り上げるタイプのDJ

(4)

・調性を気にしないDJ(不協和音でも平気)

・調性を気にしながら繋ぐDJ

(5)

・スクラッチを一切しないDJ

・スクラッチを用いて多才な繋ぎを披露するDJ

(6)

・ブレンド(即興でマッシュアップ)しないDJ

・ブレンドして会場を沸かせるタイプのDJ

(7)

・45分間で10曲くらいしか使わないDJ

・30分間で50曲くらい矢継ぎ早でかけていくDJ(一本wavの場合が多い)

(8)

・レコードDJ

・CDでのDJ

・PCでのDJ

・USBでのDJ

18通りものスタイルがあり、これらの組み合わせは無数にある。

中には時と場合に応じて同じ項目の相反するスタイルを使い分ける人だっているだろう。

そして繋ぎ方、選曲順などにもルールはないので、とにかく自分のやりたいようにやることが一番だと思う。

DJに限らず、音楽に「こうすべき」というのはない。

繋ぐ上でキーを意識するなら...

筆者は特に調性に気を遣いながら曲を繋いでいくタイプのDJなので、この項目ではキーの話をしようかと思う。この界隈は2つの曲のキーがズレていても特に気にしないDJが散見されるが、

私は元々クラシック音楽やポップスなどの調性を重視した音楽に慣れ親しんだり、音大で音楽理論について学んだりしたこともあってか、

キーが著しくズレているのはどうも気になってしまう性分なのだ。

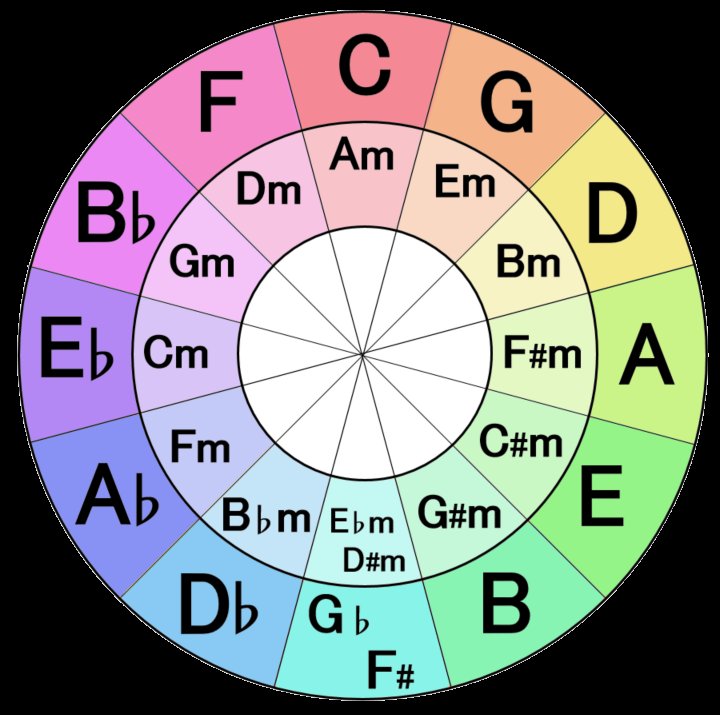

「じゃあその著しくズレているの線引きはどこなの?」という話になるので、以下の表を見て欲しい。

この表は日本語で「五度圏表」と呼ばれているものであり、近ければ近いほど混ぜても違和感がない、とされている。

名前の由来は、キーが完全5度(カラオケやrekordboxなどの数値で言うと+7の音程)上がると♯が1つ増えることから。

勘の良い方ならお気付きだろうが、完全5度上がるということは音的に完全4度下がるということであり、逆に完全5度下がると完全4度上がる。

では完全4度上がるとどうなるのか?と言うと、♯が1つ減り、♭が1つ増えるのだ。なので四度圏表なるものも存在する。

五度圏表だと、右に進むと完全5度ずつ上がって(♯が1個ずつ増えて)いき、左に進むと完全4度ずつ上がって(♭が1個ずつ増えて)いく。

では実際にこの表を使ってキー的に違和感のないDJ MIXに仕上げていくとしよう。

たとえば、C Majorの曲がかかっている時は、なるべく2マスしか離れていないG MajorやD Major、

或いは完全4度ずつ上げてF MajorやB♭ Majorにしていくとキー的にそんなに気持ち悪くないMIXに仕上がる、という寸法だ。

尚、表を見れば分かる通り、C Majorから一番調性が離れている調はG♭・F♯ Majorであり、音程は増4度(カラオケやrekordboxなどの数値で言うと+6)離れている。この2つの曲が混ざるととても聞けたものではない。

rekordbox(PCDJ)やCDJ-3000には移調する機能が搭載されているが、現段階ではキーを弄る機能が付いた機材は少ない。

なので、調性を意識するのであれば基本MT(マスターテンポ)はONにしておくべきだ。

何故なら、OFFにした状態で繋ごうものなら任意のキーには絶対になってくれないし、微分音が混じるわでキーがムチャクチャになるからである。

要するに原キーで繋ぐことによって調性を考えられる訳である。

この五度圏表上で、筆者観点で言うならなるべく2マス以内、どんなに離れていたとしても3マスに留めれば、そこまで気持ち悪い音色にはならない。

次に、移調できる機能が搭載されている場合だが、

この場合、表を見れば分かる通り半音(カラオケやrekordboxなどの数値で言うと+1の音程)ズラせば、C→D♭またはC→Bで5マスも移動できる。

なので、「この曲とこの曲繋ぎたいけどメチャクチャズレてんな〜」となった時は、半音ズラすことによってマスを大移動できるのだ。

この移調に関しても、筆者はあまりにもキーをズラすと原曲の音がペラペラになってしまい、持ち味が損なわれてしまうと考えているので、

±3(半音〜短3度上下させる)くらいが丁度良い塩梅なのではないかと思う。

因みに全音(完全5度上の更に完全5度上)(±2)ズラせばドッペルドミナントで2マス移動、短3度(±3)上下させると3マス移動する。

いずれにせよこの±1〜3のどれかの調(±5→±2→±3)に移せば特に困らないだろう。

また、下に表記されている調は平行調と言って、たとえばA minorであればC Majorと調号の数は全く同じである。

まぁこれはあくまでも自然的短音階での話であって、和声的短音階や旋律的短音階を用いた曲となると若干違和感が出てくるのだが.....。

ここまで専門的な用語を何度か使ってきたので、分からないことがあったら各自調べていただけると幸甚。

DJを続けていく上で気を付けるべき点

さて、ここまで「DJのスタイルは無限にあって良い」と述べてきたし、キーの意識に関してもあくまで私の拘りでしかないが、DJを続けていく上で万人が気を付けるべき点があるとすれば何か?

それはまず、音楽が好きなのは大前提として、寝る間も惜しんで音源を集めることだろう。

特にこの同人音楽界隈ではbandcampやsoundcloud、その他諸々のサービスで無料で入手できる音源も山ほどあるので、

比較的経済的に優しいのではなかろうか。(尚私はナードコアのDJをよくやるため、駿河屋に何十万も費やしてきてしまったが.....)

常日頃から楽曲をdigる精神を持ち続けることこそがDJの資質であると私は考える。

ネット上でdigるのも勿論、M3のような即売会で面白そうなCDがあったら買ってみたり、とにかくリスニングに貪欲であれ。

じゃあ音源以外にどんなことにお金を使うべきか?と言われたら、それはヘッドホンのみで良いと思う。

そもそも色々な現場でDJをする場合、そのお店によって置いてある機材は違うことが多いので、一々全ての機材を買っていたらそれこそ破産してしまう。

なので、必ずしも機材にお金をかける必要はない。

スタジオで練習すれば結果的に安上がりだし、家で練習するにしてもDDJ-400のようなエントリーモデルでイメトレするだけでも十分だ。

ヘッドホンは安物だと適切なモニタリングができないため、なるべくDJに適したヘッドホンを買おう。

そして必ず現場にはヘッドホンを持参しよう。たとえB2Bの時でもヘッドホンを2人で抜き差ししながら曲を繋いでいくので。

あと、アダプターも忘れずに!(レコードDJの方はカートリッジも持参)

DJの姿勢について言うと、先述した通り、クラブは観客とDJの双方向のコミュニケーションの場なので、とにかくフロアの様子を観察しよう。

あと、リハーサルの時はDJブースとフロアを行ったり来たりして、音の聞こえ方を確認すること。

時間があったら繋ぎの練習をしても良いが、基本少ない時間の中でそれをやると周りの迷惑になってしまうことがあるので、程々に。

基本的なテクニック・我流テクニック

この項目ではいくつかのテクニックの例を示す。・ロングミックス

DJにとって基礎的な技術。2つの曲のBPMを合わせ、8〜32小節くらい繋いでいく。

この際、先述した通り調性に気を配っても良いし、配らなくても良いし、

そもそもGABBAやUK Industrial Hardcoreのような無調音楽を組み合わせれば気を配る必要が極めて薄い。

また、同時に2つの曲のキックがそのまま鳴っていると互いに反発し合って両方のキックが潰れてしまうため、

どちらかの曲をEQを用いてローカットし、キックが自然に混ざるようにするのが一般的である。

デジタルであればBPM合わせはSYNC1つでできるが、たとえばrekordboxだと100BPM→190BPMに繋ぐ場合、190を200に変換するが、

現行のCDJシリーズでは190を100に変換.....つまり、近い方に合わせるのではなく前にかかっている曲の数値に合わせてしまうため、ものすごく遅くなってしまう。

このように、機材の仕様を正しく理解していないと大パニックになってしまうため、耳で合わせる技術はあるに越したことはない。

SYNCに頼り切る場合は、現場に出る前に家でBPMの数値を全曲合わせるようにしよう。たとえば200BPMの曲はrekordboxだとデフォルトで100と表示されているため、全て2倍。

・カットイン

このカットインという言葉には、ニュアンスこそ同じではあるが2つの意味があると認識している。

私が認識している範囲だと、1つ目の定義は上記のロングミックスとは違い、異なるBPMの曲同士を異なるBPMで繋ぐ技術だ。

たとえば200BPMの曲のワンフレーズの8小節目が終わった瞬間、220BPMのかけたい部分からいきなり「ぶっこむ」という手法。

これは特にFXなどは使わず、純粋にフェーダーのみで曲を入れ替える訳だが、これはこれで結構難しい。

2つ目の定義は、ロングミックス中に鳴っている曲を入れ替える技術。

たとえば、Aの曲のワンフレーズの7小節目まではAのみを流し、8小節目でAのフェーダーを0まで下げ、それと同時にBの曲のフェーダーをマックスにする、というのの繰り返し。

左の縦フェーダーと右の縦フェーダーを同時に上げ下げするので、フェーダーを酷使して壊さないように注意。

この技術もFXなどには頼らない至ってシンプルな繋ぎ方だ。

・アレンジを加える

これは主に、一定のタイミングで一番下にあるフィルターのツマミを弄る手法が基本ではなかろうか。

ワンフレーズの8小節目で徐々にハイパス、またはローパスしていくといった具合。

また、曲を四つ打ちのフレーズをループさせて徐々に1/2拍刻み、1/4拍刻み、1/8拍刻み、1/16.....といった感じで、EDMにありがちなビルドアップっぽさを出して次の曲にカットインさせる方法も見受けられる。

PAD FXを用いればそれこそ即興でリミックスすることができるので、機材に搭載されていたら是非活用してみよう。

・歌詞で繋いでみる

これは私が考案した技術ではなく、青森のDJのDJ SHIGE氏がYouTubeで語っていたものだ。

異なる曲の歌詞同士を繋ぎ合わせることによって新たな詩を生み出し、お客さんを盛り上げるという手法。

まぁ百聞は一見に如かず。以下の動画を参考にしてみて欲しい。

これは正に上級者向けだ.....。

また、特に現場では金物(シンバル系)の音が耳障りになるため、ローカットだけでなくハイカットもしないと非常に耳に悪い。

宅録では然程気にならないが、現場ではTRIMとLOWのツマミだけでなくHIGHのツマミも弄ろう。

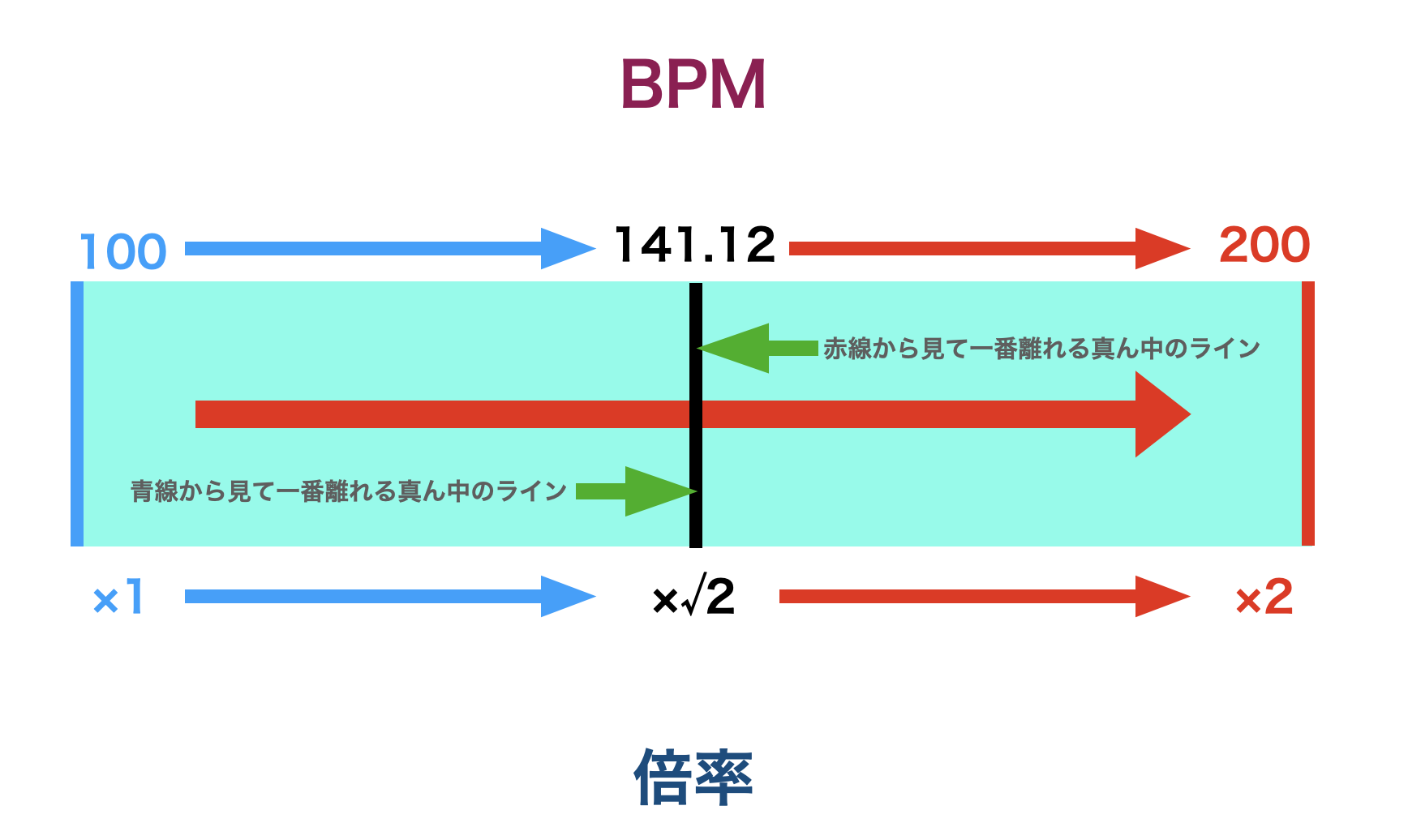

BPMは最大で√2倍離れる

ある時、筆者は異なるBPMの曲同士をMIXする時、その2つの曲のBPMは「どれだけ離れるか」を計算してみたことがある。たとえば、100BPMの曲と190BPMの曲では単純に考えれば1.9倍離れているが、rekordboxの場合は1.9倍も離すようなことはしない。

100→190に繋ぐ場合、190を100に変換しようとすると1.9倍離れるが、190を200に変換すれば200/190で1.0526.....倍しか離れずに済む。

rekordboxでは1.9倍の方ではなく1.0526.....倍の方に合わせ、曲を自然に繋いでくれる機能がデフォルトで備わっているのだ。

そこで筆者は、「A(100)と、Aより上だけどAの倍未満のBPMのB(190)と、Aの倍のBPMのC(200)があって、B/AとC/Bが全く同じ数値になる、更に言えばBPMは最大で何倍離れるのか?」とふと思い、紙に手書きで必死に計算を試みた。

すると、最終的にBPMは最大で約1.4142倍くらい離れる(B/AもC/Bもどっちも約1.4142)ことに気付いたのだが、イマイチ腑に落ちなかったため、これを数学の専門家である知人に相談してみたところ.....

「それ、√2倍じゃね?」と言われ、とてつもない衝撃が走ったのを覚えている。

つまり、BPMは最大で√2倍離れることが分かったのだった。

上記の表のように、×1(青線)と×2(赤線)の拍は同じなので×2(赤線)で一周する、つまり×1(青線)に戻ってくるという訳だ。

地球の平面図と同じで、真ん中の黒線を越えてもどんどん離れて行くのではなく、逆にこっちに戻ってくるというアレ。

この真ん中の黒線こそが、両端(×1、×2の部分)から見て一番離れている場所であり、黒線から見た青線、黒線から見た赤線の倍率がそれぞれ均等になっているのである。

.....不思議なことに、後述する早回し表を見ると、先述した五度圏表で最も調性が離れている増4度上(+6)の調は√2倍離れているのだ。

たとえば100BPMと141BPMが大体√2倍離れている訳だが、100BPMのC Majorの曲をMTをOFFにした状態で141に変換(√2倍)すると、増4度上のG♭・F♯になるのだ。

これは一体どういう偶然なのだろう.....?

早回し・遅回しの早見表

最後に今まで語ってきた早回し・または遅回しの早見表を添付しておく。是非、この表を活用してDJ MIXを練る時の参考にしてみて欲しい。

しかしなんだかんだ言って調性の話ばかりしてしまった.....筆者がキャリアを積み次第、この記事は随時更新していく予定なので何卒。

| キー | BPM | 倍率 | パーセンテージ |

|---|---|---|---|

|

C |

100 |

1 |

0.0% |

|

C♯/D♭ |

105.94…… |

1.0594……倍速 |

5.9……% |

|

D |

112.24…… |

1.1224……倍速 |

12.2……% |

|

D♯/E♭ |

118.92…… |

1.1892……倍速 |

18.9……% |

|

E |

125.99…… |

1.2599……倍速 |

25.9……% |

|

F |

133.48…… |

1.3348……倍速 |

33.4……% |

|

F♯/G♭ |

141.42…… |

√2倍速 |

41.4……% |

|

G |

149.83…… |

1.4983……倍速 |

49.8……% |

|

G♯/A♭ |

158.74…… |

1.5874……倍速 |

58.7……% |

|

A |

168.17…… |

1.6817……倍速 |

68.1……% |

|

A♯/B♭ |

178.17…… |

1.7817……倍速 |

78.1……% |

|

B |

188.77…… |

1.8877……倍速 |

88.7……% |

|

C(1オクターブ上) |

200 |

2倍速 |

100% |